アライグマ駆除方法を探している方の多くは、アライグマが家に来る原因や庭に来るときの対策、アライグマの嫌いなものやアライグマが嫌がるものは何ですかという基本から知りたいはずです。

市役所での手続きが必要な場面やアライグマ駆除 市役所で相談できる内容、アライグマ駆除費用の考え方、アライグマ 駆除グッズの選び方まで、アライグマを自分で駆除するにはどうしたらいいですかという疑問に丁寧に答えます。

バルサンなどの燻煙剤を使うアライグマ駆除 バルサンの活用は適切か、アライグマ駆除 自分で行う際にありがちな失敗や後悔を避けるには何が必要か、アライグマが来なくなる方法はありますかという再発防止の視点も欠かせません。

かわいそうという感情と法令順守の線引きを理解しつつ、安全と衛生を最優先に、効果とリスクを客観的に整理していきます。

【この記事でわかること】

・侵入原因と生態に基づく追い出しと封鎖の具体策

・市役所への相談と許可手続きの全体像

・自分で行う対策とグッズ活用時の注意点

・費用の考え方と業者選びのチェック項目

アライグマ駆除方法の基本と注意点

- アライグマが家に来る原因は?

- アライグマ 庭に来るときの対策

- アライグマが嫌がるものは何ですか?

- アライグマの嫌いなものを利用した対策

- アライグマ駆除 市役所でできる申請方法

- アライグマを自分で駆除するにはどうしたらいいですか?

アライグマが家に来る原因は?

生活環境に餌、水、隠れ場所の三要素が同時にそろうと、アライグマは行動範囲に家屋を組み込みやすくなります。

夜行性で黄昏時から明け方に活動が活発になり、音がしにくい時間帯に屋根や塀を伝って侵入経路を探索します。

屋根裏や床下は外敵が少なく、断熱材が寝床として適しているため、換気口の破れや軒天の劣化、瓦の浮きなどわずかな弱点が継続利用されやすい傾向があります。

庭木の果実、未密閉の生ゴミ、屋外放置のペットフード、雨樋や容器にたまった雨水も誘因になります。

典型的な侵入・誘因のパターン

- 破損した通気口や点検口から屋根裏へ移動し、断熱材を掘り返して寝床化する

- バルコニーの植木鉢やベランダの段差を足場に、窓周りや軒へ到達する

- カラスよけが不十分なゴミ置き場で食物残渣を学習し、収集日前夜に再訪する

- 果樹の落果や屋外の水皿が、日々の巡回ルートの固定化を招く

見落としやすいチェックポイント

- 屋根と外壁の取り合い、配管の貫通部、通風孔の金網の緩み

- 床下換気口の目合い不足(目合いが粗いとこじ開けられやすくなります)

- 小屋裏の点検口周辺の合板や化粧板の割れ、釘の抜け

- 塀・雨樋・物置・室外機を使った連結“はしご”の成立

対策の考え方

再訪を断つには、誘因の除去(餌・水)、侵入口の封鎖(物理対策)、居心地の悪化(短期的な追い出し)の三位一体で進めます。

におい・音・光などの刺激のみでは慣れが生じやすいため、追い出し直後に金属板やパンチングメタルで固定的に塞ぐ工程を同日に行う段取りが効果を底上げします。

屋根や高所の点検は落下リスクがあるため、可能な範囲は地上からの目視とカメラを活用し、危険作業は専門家への相談が安全です。

庭は餌と水が集まりやすく、日々の習慣で環境が急速に“学習”されます。

まずはゴミ出しのタイミングを見直し、収集日前夜に屋外へ出さない運用に改めます。

生ゴミは蓋付きのハードコンテナに二重袋で保管し、ペットの屋外給餌はいったん中止します。

果樹は早採りと落果回収を徹底し、水瓶・バケツ・鳥用の水場は蓋や逆止弁でアクセスを遮断します。

塀や雨樋周りは登攀を成立させる出っ張りを整理し、登攀防止カラーや滑り材を要所に設置します。

菜園や花壇は防獣ネットで地際まで覆い、めくれ防止のピンで固定すると持続性が高まります。

庭での具体策とポイント(比較表)

| 対策項目 | 具体的なやり方 | 効果が続く条件 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| ゴミ管理 | ハードコンテナ+二重袋 | 収集当日早朝に搬出 | 匂いが出る袋は冷凍保管も有効 |

| 果樹・菜園 | 早採り・落果回収・防獣ネット | 地際の隙間ゼロ | ネットはピンで30〜50cm間隔固定 |

| 水源遮断 | 容器に蓋・逆止弁・水抜き | 雨天後も点検 | 受け皿やバードバスも対象 |

| 登攀阻止 | 登攀防止材・滑り材設置 | 角や雨樋の曲り部に集中的 | 足場化する物置や棚を移動 |

| 夜間抑止 | 人感ライト・タイマー照明 | 不規則点灯で慣れを抑制 | 近隣への光害に配慮 |

季節要因への配慮

繁殖期前後は巣作りの材料や静かな空間が求められやすく、屋根裏やデッキ下の利用が増えます。

季節の変わり目に点検日をあらかじめ決め、半期ごとに「果樹」「水場」「登攀経路」「侵入口」の順でチェックすると、再侵入の兆候を早期に見つけやすくなります。

地域のゴミ出しルールや共用スペースの運用も、個々の住宅の対策効果を左右します。

刺激に対する回避反応は、香り(嗅覚刺激)、音(超音波など)、光(強い点滅・照射)の三系統に大別できます。

ミント系のハッカ油や木酢液、唐辛子由来のカプサイシンは、通路や侵入口付近に配置すると通過をためらわせる働きが期待できます。

屋外では雨や風で揮発・希釈が進むため、濡れにくい容器や屋根下に置くと持続性が向上します。

超音波装置は機種ごとに有効距離や指向性が異なり、空間の広さに合わせた台数と配置見直しが不可欠です。

強い光は一時的な回避を生みますが、点灯パターンが固定されると慣れが進むため、人感センサーや不規則タイマーの併用が現実的です。

作用の限界と上手な使い方

- 刺激は“慣れ”が生じやすく、単独運用だと時間とともに効果が低下します

- 追い出しは短期集中的に行い、その直後に物理封鎖へ移行する段取りが要となります

- 香り系は設置密度と更新頻度が成果を左右し、特に屋外は定期補充が欠かせません

- 超音波や照明は、通路の“曲がり角”“行き止まり”に配置すると回避行動を引き出しやすくなります

安全・法令面への留意

人体や飼育動物への安全性は各製品の安全データシートや取扱説明に従って評価し、表示用量・用法を厳守します。

捕獲や殺傷を伴う行為には法的な規制があり、自治体の許可なく実施しない姿勢が必要とされています。

環境省の解説では、野生鳥獣の違法捕獲の防止が周知されており、地域の手続きや遵守事項の確認が推奨されています(出典:環境省 鳥獣の違法捕獲の防止)

アライグマの嫌いなものを利用した対策

におい・音・光という三つの刺激は、それぞれ作用の仕方と持続時間が異なるため、場所と目的に応じて組み合わせると再訪抑止の効果が高まります。

香り系の忌避剤は、侵入経路や通り道、天井裏の点検口付近などの「通過点」と「滞在場所」に配置すると回避行動が出やすくなります。

液剤は揮発で効果が薄れるため、密閉性の高い小屋裏や点検口周辺では置き型を、屋外では雨に当たらない場所や容器を工夫して設置する方法が現実的です。

カプサイシン系は雨や土壌微生物で分解が進むとされ、濡れない基材(コンクリートやシート)の上に撒く、もしくは吊り下げ式の拡散体を使うなど、環境に応じた運用が求められます。

行動学的には、におい・音・光の刺激を短期集中的に与えた後、侵入口を確実に封鎖する流れが再侵入を抑える近道です。

忌避刺激ごとの特徴と使い分け

- 香り(ハッカ油・木酢液・カプサイシンなど):通過点に連続配置すると足止め効果が出やすく、屋外は2〜7日で補充、屋内は1〜4週間を目安に更新します。

- 音(超音波・警戒音):見通しの良い空間ほど到達しやすく、設置角度や高さを変えると死角を減らせます。慣れを抑えるため、間欠運転や複数台の時差運転が有効です。

- 光(人感センサー・ストロボ):行き止まりや曲がり角に向けて照射すると回避反応が出やすく、点灯パターンは不規則化すると適応されにくくなります。

配置の実務ポイント

- 通路の“首”に当たる狭所(配管周り、軒天の割れ目、床下点検口)へピンポイント設置

- 香り系は地表から20〜40cmに配置し、鼻先が通過する高さを意識する

- 屋外では風下側に密度を上げ、風上・風下で更新周期を変えて無駄を減らす

- 追い出し実施日中に封鎖資材(パンチングメタル、金網、板材)を施工し、刺激→封鎖を同日に完了させる段取りを組む

推奨される物理封鎖の最低仕様の目安

- 金網の目合い:10mm以下(幼獣の通過を防止しやすい目安)

- 板材・金属板の厚み:0.5〜0.8mm以上(こじ開け耐性の基準)

- 固定方法:ビス留め+座金で面圧を確保。端部はコーキングでバタつき防止

- 連続長:継ぎ目に5cm以上の重ね代を取り、抜け道を作らない

刺激だけでは時間とともに学習・慣れが生じやすいため、必ず物理封鎖と餌・水源の遮断を同時並行で進める設計が再訪抑止の核になります。

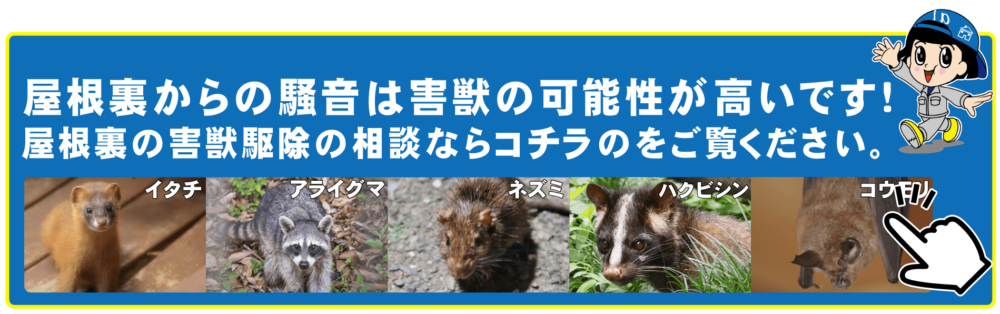

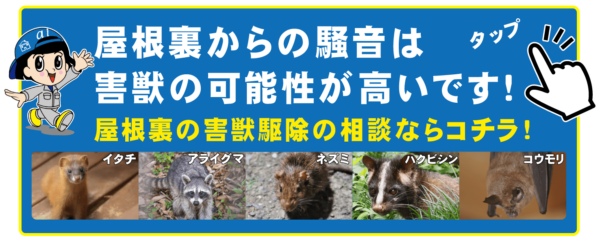

日本では野生鳥獣の捕獲は原則として許可制で運用され、無許可の捕獲は鳥獣保護管理法違反として罰則対象になり得ると案内されています。

市区町村の担当課(環境・農政・生活衛生など)では、有害鳥獣捕獲に関する相談窓口が設けられていることが多く、地域によっては箱わなの貸与や申請書類の記入支援が受けられます。

アライグマは外来生物法上の特定外来生物に位置づけられているため、捕獲後の取扱い、運搬、保管等についても適法な手順を踏む必要があります。

手続きは自治体ごとに様式・必要書類・審査フローが異なるため、事前に窓口へ確認してから準備を進めると効率的です。

相談から申請までの基本フロー(一般例)

- 被害状況の整理:発生場所、日時、被害内容、写真記録を用意

- 相談:市区町村の担当課へ連絡し、制度の有無と要件を確認

- 書類準備:申請書、被害写真、捕獲場所の図面、対策内容の計画書など

- 提出・審査:補正指示に対応し、許可条件(期間・手段・区域)を確認

- 実施・報告:許可に基づく実施と、規定様式での結果報告

よくある質問と留意点

- 許可の対象:捕獲や殺傷に当たる行為が対象で、追い払い(忌避剤や燻煙等)は原則として許可不要とされています。

- 箱わなの設置:地域や管理者の承諾、標識や見回り頻度などの条件が付されることがあります。

- 住居密集地:安全確保の観点から、実施時間や設置場所に制限が課される場合があります。

- 許可期間:繁殖期や地域の個体群管理方針に合わせ、期間が限定されることがあります。

制度や罰則の基本的な考え方は環境省の公表資料で周知されています。

自力で実施できる範囲は、追い出し(忌避・燻煙)、侵入口の封鎖(物理対策)、餌場と水源の遮断(環境管理)の三つです。

屋根裏の追い出しは、煙タイプの燻煙剤を点検口から設置すると短時間で居心地を悪化させやすく、その直後に封鎖工事へ移行する段取りが成果を左右します。

封鎖では、パンチングメタルや金網、板材を用い、開口部を面で覆い、ビス留めとコーキングで端部を処理します。

捕獲は許可を要し、毒餌の使用や無許可のわな設置は行えません。衛生面では糞尿やノミ・ダニのリスクがあるため、手袋・マスク・保護メガネ・使い捨て防護衣などの個人防護具を用い、清掃と消毒を順に行う手順が求められます。

体調の異変があれば、原因に関する医学的評価を得るため早期に医療機関へ相談する行動が推奨されます。

実行手順の目安(同日完結モデル)

- 事前準備:点検口・換気口・配管周りなどの侵入口候補を洗い出し、封鎖資材と工具を手元に揃える

- 追い出し:燻煙剤や香り系の忌避剤を要所に配置し、短時間で居場所を不快化させる

- 封鎖:追い出し直後に開口部へ板材・金網を施工し、継ぎ目を重ねて固定する

- 環境管理:生ゴミ・落果・屋外給餌・水溜まりを除去し、夜間の誘因を断つ

- 清掃・消毒:糞尿の除去と消毒を行い、断熱材の破損部は必要に応じて補修する

封鎖施工のチェックポイント

- 目合い10mm以下の金網を使用し、幼獣の通過を防ぐ

- ビスは端から15〜20mm以上内側に打ち、座金で抜けを防止

- 既存開口の四周を5cm以上かぶせ、重ね代を確保

- 換気・排気機能を損なわないよう、必要箇所はルーバー+金網で代替

安全・衛生管理

- 糞尿の取り扱いは、飛沫・粉じんを抑えるために湿潤化しながら回収する

- 清掃では、臭気の残存が再訪の誘因になるため、拭き取りと換気を十分に行う

- 使用した防護具は外側から内側へ畳む手順で廃棄し、手洗いを徹底する

捕獲行為の可否や手続きは地域で取り扱いが異なることがあるため、迷った場合は市区町村の窓口に確認し、許可が必要な工程は独断で実施しない運用が安全面・法令面の双方で望ましいと考えられます。

効果的なアライグマ駆除方法と再発防止策

- アライグマ駆除 自分で行う際のポイント

- アライグマ 駆除グッズの選び方と使い方

- アライグマ駆除 バルサンを使った追い出し法

- アライグマ駆除費用の相場と比較のコツ

- アライグマ駆除 かわいそうと感じた時の考え方

- アライグマが来なくなる方法はありますか?

- まとめ:安全で確実なアライグマ駆除方法

アライグマ駆除 自分で行う際のポイント

自分で実施する場合は、手順の順序が成果を左右します。

最初に安全確保と衛生管理を整え、次に追い出し、その直後に侵入口を封鎖し、最後に餌場と水場をなくします。

におい・音・光の刺激は短期決戦で用い、同時に物理的対策へ移行することが鍵となります。

封鎖材は段ボールや薄い網では破られやすいため、厚手の金属板やパンチングメタル、ビス固定で剛性を確保します。再侵入は些細な隙間から起こるため、点検口、換気口、配管周り、軒天、屋根の棟や谷の順にチェックすると漏れが減ります。

よくあるつまずき

・追い出し後に封鎖を先延ばしして戻られる

・餌となる生ゴミやペットフードの放置

・屋外の水源や落果の管理不足

・装置や薬剤の単独使用で慣れを招く

アライグマ 駆除グッズの選び方と使い方

駆除グッズは用途で分類すると、追い出し(燻煙剤、におい系)、侵入防止(パンチングメタル、金網、コーキング)、行動抑制(超音波、照明)、衛生対策(防護具、消毒剤)に分けられます。

選定時は、設置場所(屋内・屋外)、滞留時間、耐候性、交換頻度、作業の安全性を基準に絞り込みます。

香り系は屋内では置き型、屋外では風雨対策を考えた容器や位置取りが実用的です。

超音波は機種ごとに照射範囲が異なるため、空間に合わせて台数を調整します。

封鎖材は切断できる工具と併せて購入し、面で覆ってビス留めすると破られにくくなります。

アライグマ駆除 バルサンを使った追い出し法

燻煙剤は天井裏など閉鎖空間で効果を発揮しやすく、点検口から設置すると煙が行き渡ります。

使用前に火気・感知器・ペット・乳幼児への配慮を行い、使用後は十分な換気を確保します。

燻煙はあくまで追い出し手段であり、居住空間への侵入を止めるには、直後の封鎖工事が不可欠です。

衛生面では、ノミダニ対策として室内の清掃も同時に進めると再侵入時の二次被害を抑えられます。

製品の注意事項と使用容量は表示に従い、狭すぎる空間での過量使用や火災リスクのある環境での使用は避けます。

アライグマ駆除費用の相場と比較のコツ

費用は被害範囲、建物構造、侵入口の数、実施する工程(調査、追い出し、封鎖、清掃・消毒、再発防止)の組み合わせで大きく変動します。

見積もりでは、作業範囲と保証内容、再訪対応、使用資材の仕様、写真付き報告の有無を確認します。

市区町村の助言や罠貸与制度の有無を把握しつつ、複数社の提案を比較する姿勢が納得感につながります。

所要日数は、追い出し+封鎖が短期、捕獲を伴う場合は日数を要する傾向があります。

費用の安さだけでなく、再発抑止の設計と施工品質を重視すると、総コストを抑えやすくなります。

比較時に見るべきポイント(表)

| 比較観点 | 具体的な確認内容 | 判断の目安 |

|---|---|---|

| 調査精度 | 侵入口写真、被害箇所の図示 | 写真・図面で根拠提示 |

| 施工内容 | 封鎖資材の材質・固定法 | 金属板とビス固定が堅牢 |

| 再発対策 | 保証期間と再訪条件 | 期間と範囲を明記 |

| 衛生対応 | 清掃・消毒の工程 | 手順と薬剤の提示 |

| 安全配慮 | 作業中の養生と火気管理 | 事前説明と同意 |

アライグマ駆除 かわいそうと感じた時の考え方

野生動物への配慮は大切ですが、居住空間への侵入は人の健康や建物保全に影響します。

外来生物法では特定外来生物の扱いが厳格とされ、環境や生態系への影響が懸念されています。

したがって、追い出しを主体として物理的封鎖で共存圏を分けることが現実的です。

捕獲が必要な場合は、自治体の許可と専門家の関与のもとで適正に実施されます。感情と法令順守、衛生と安全のバランスを取り、誰も不必要に傷つかない方法を選ぶ姿勢が望まれます。

アライグマが来なくなる方法はありますか?

絶対を保証する方法はありませんが、リスクを下げる組み合わせは構築できます。

第一に餌と水のアクセス遮断、

第二に侵入口の恒久封鎖、

第三に慣れを防ぐ刺激のローテーション、

第四に季節点検(繁殖期前後)です。

定期点検のチェックリストを用意し、屋根・軒天・換気口・配管・通風口・床下の順で半年ごとに確認すれば、再侵入の兆候を早期に見つけやすくなります。

近隣のゴミ出しルールや共有スペースの管理も、地域全体の再侵入リスクに影響します。

まとめ:安全で確実なアライグマ駆除方法

・侵入原因は餌と水と隠れ場所であり三点同時対策が要

・追い出し後すぐの侵入口封鎖で再侵入の連鎖を断つ

・香りや音光の刺激は短期集中で慣れを避けて運用する

・市役所相談と許可の可否を早期確認して手続きを整える

・外来生物法と鳥獣保護管理法の枠組みを理解して進める

・屋根裏は点検口から燻煙を用いて短時間で不快化する

・封鎖材は金属板とビス固定で面を覆い剛性を確保する

・庭の落果や屋外給餌と水源を断ち餌付け環境を作らない

・超音波や照明は単独依存せず複数手段で相互補完する

・清掃と消毒を計画に組み込み衛生リスクを抑え込む

・見積もりは工程写真と保証条件で比較し納得度を高める

・かわいそうという感情と安全衛生の両立策を選択する

・季節点検で屋根や換気口の劣化を早期に補修しておく

・地域のゴミ管理や周辺環境の整備で来訪確率を下げる

・アライグマ駆除方法は追い出し封鎖再発防止の総合設計

アライグマ駆除の料金(費用)相場は?

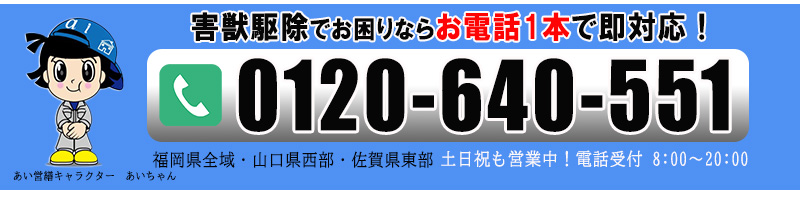

最低料金は22,000円(税込)~

あとは気になる費用の面だと思います。当社のアライグマ駆除料金は22,000円(税込)~となっています。

※2024年1月現在

ただし、これは侵入口封鎖が1ヶ所のみという場合です。その侵入口が高所でない1階の場合です。

こうした基本料金のみで済むお宅もありますが、実際には現在の侵入口、侵入口となり得る隙間を完全に封鎖を行うとなるとそれ以上の費用となることが多いです。

理由は、アライグマは6センチ程度の穴があれば侵入してきますので、その穴を全てふさがなくてはいけません。

数年の保証があるアライグマ駆除の料金相場は20万円~30万円程度

- フン清掃

- 侵入口の確認と封鎖作業数ヶ所

- 除菌・消臭

上記の作業を行います。家の広さやアライグマ被害の状況にもよりますが、アライグマ駆除料金として多いのはこのあたりの料金で作業している業者が多いです。

フン清掃も必要ないということであれば業者に申し出て省くことも可能ですが、なるべくなら一緒に行われることをお勧めします。

では、実際に作業を行うアライグマ駆除業者の情報をお知らせしておきます。

作業内容は①清掃 ②侵入口を見つけて塞ぐ ③除菌・及び消臭 ④施工後の長期保証 これらを行っている会社さんの金額です。

あい営繕のアライグマ駆除の強み

現地の調査見積は無料

自社対応エリア内であれば出張費を頂くことはありません。

免許保有・関連登録、及び加盟団体

- 建築物ねずみ昆虫防除業(福岡県知事登録 福岡県28ね第352号)

- 防除作業監督者(防第14418号)

- しろあり防除施工士(第12815)他12名

- 蟻害・腐朽検査士(九州-福岡県-15-0083)他3名

- ペストコントロール技能士 2名

- 特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者

- わな猟 狩猟免状 八農わな猟17第0033号他4名

- 第二種電気工事士3名

迅速に対応

お客様のご不安解消の為に、お問い合わせから対応まで迅速な対応を心がけています。

入念な調査見積

被害の状態や侵入口の特定をする為に入念な調査見積を行います。

施工後の保証

施工後3年間の保証を行わせていただきます。

※弊社ご提案の作業を実施した場合に限らせていただきます。

他社との相見積もりOK

接客態度、施工金額、施工内容、保証。他社様と比べてください。

あい営繕のアライグマ駆除の事例紹介

「あい営繕」アライグマ駆除の口コミ

まとめ:アライグマ駆除

詳しくはアライグマ駆除業者(害獣駆除業者)に電話相談をして下さい。そして無料見積を依頼してみることです。

わが家に侵入している小動物が何なのか?の特定から、被害状況、対策の方法、アライグマ駆除の料金、その後の保証面を詳しく知ることが大切です。

その方が解決に早く、安い料金で済むことも多いです。

わが社も本日の施工でご説明した福津市以外でも、北九州市、福岡市、飯塚市、行橋市、山口県下関市、またはその近郊でたくさんのお宅で見積もり、施工させていただいています。

お気軽に相談ください。

アライグマは保護動物ですので駆除、という言葉はどうかと思いますが、駆除というよりアライグマ対策です。分かりやすくアライグマの被害対策という意味でアライグマ駆除という言葉を使いますが、

・アライグマ対策

・天井裏の物音

・夜中に音がする

・天井裏で鳴き声がする

・動物がいるの?

・天井の板のシミ

・部屋の動物臭

・匂いの原因、等

お困りがありましたらご連絡ください。

アライグマ駆除を業者に依頼する場合は、事前にしっかりと下記のポイントを見極めてから頼みましょう!

■有資格者かどうか?

■過去の事例をもっているかどうか?

■口コミ評判があるかどうか?

■施工後の再発への保証をしているか?

■相見積もりも対応しているか?

■見積もり料金は相場に近い金額かどうか?

これらを意識することで、安心・適正価格でアライグマ対策ができます。

あなたの大切な家を守るためにも、まずは信頼できる業者の無料点検を活用してみませんか?

株式会社あい営繕は、公益社団法人ペストコントロール協会加盟業者・公益社団法人日本しろあり対策協会会員です。

弊社ご提案の作業を実施した場合に限らせていただきます。

5年保証!!

シロアリ駆除依頼はあい営繕へ!

相見積もりも大歓迎です。

駆除技術協会の正会員!

アライグマ・イタチ駆除!自分でやるかプロに任せるか?事例あり

こんな方法があったのか!屋根裏のアライグマ・イタチを自分で追い出す4つの方法

こんな方法があったのか!屋根裏のアライグマ・イタチを自分で追い出す4つの方法

夜中に、1階と2階の間の屋根裏からゴソゴソと動物みたいなのが動く音や、壁を行き来したりする音が聞こえてくることがあります。春頃になるとその謎の動物の鳴き声の主は数が増えて大勢で鳴きだします。「キーッ、キーッ」、赤ちゃんを産んだのかと思えるような小さい動物の鳴き声もしてくるようになります。

【天井から物音がする】それはアライグマ・イタチかも!?自力でできる対処法

【天井から物音がする】それはアライグマ・イタチかも!?自力でできる対処法

天井裏から物音や鳴き声が聞こえたら、それは害獣がいるサイン。サインがあったらどのような動物がいるのか特定し、1日でも早く対処する必要があります。 害獣は、物音や鳴き声など何かしらの方法で存在していることを教えてくれているんです。

【保存版】イアライグマ・イタチを見たらまずやるべき5つのこと!駆除と対策まとめ

【保存版】イアライグマ・イタチを見たらまずやるべき5つのこと!駆除と対策まとめ

庭や家の近くでイタチを見かけたことはありませんか?イタチは見た目がかわいらしいですが、野生動物のため思わぬトラブルを引き起こすことがあります。屋根裏や床下に住みつくと、糞尿による悪臭や騒音、家屋の劣化などの被害を招くことも少なくありません。

アライグマ・イタチ駆除を北九州市八幡西区にて【夜中に屋根裏への侵入者】

アライグマ・イタチ駆除を北九州市八幡西区にて【夜中に屋根裏への侵入者】

今日は、イタチ駆除の為に屋根裏にイタチの罠を仕掛けていた北九州市八幡西区のお客様より「屋根裏でゴトゴトと同じ場所で音がしてます。たぶんイタチが捕まってると思います」と、お電話を頂きました。

アライグマ・イタチの侵入口の探し方をお教えします(イタチ駆除の解説付)

アライグマ・イタチの侵入口の探し方をお教えします(イタチ駆除の解説付)

「天井裏に何か動物がいる?」「夜中にに天井裏を走り回る音が気になって眠れない」「天井の板にシミができてしまった」「押入れから屋根裏を覗いてみたら強い獣臭(けものしゅう)がする」「屋根裏に上がったら断熱材がボロボロになってしまっている」相手が見えないだけによけいに不気味に思えてしまうその正体は・・・。

福岡県田川市でアライグマ・イタチ駆除の手直し!侵入してきた原因が判明!

福岡県田川市でアライグマ・イタチ駆除の手直し!侵入してきた原因が判明!

田川市で天井裏への侵入動物の相談の多いイタチは500円玉より少し大きい3センチ程度の穴があれば床下や天井裏に侵入することが可能です。2021年6月現在、田川市で発生の多いアライグマは6㎝程度の穴があれば侵入可能です。イタチやアライグマ等の害獣駆除業者に、侵入防止や駆除を依頼したら専門業者ですので再発生が無いようにどこの業者も侵入口の封鎖は行います。

LINEで無料相談

LINEで無料相談