こんにちは。ムカデ駆除業者の株式会社あい営繕です。

ムカデが家の中に侵入してくると、気味が悪いだけでなく、噛まれる危険性もあります。ムカデには毒があり、噛まれると激しい痛みや腫れを引き起こします。

さらに、人によってはアレルギー反応が出る場合もあり、健康被害に繋がることがあります。

このようなリスクを未然に防ぐため、ムカデの侵入をしっかり防ぎ、遭遇した場合の適切な対処法を知っておくことが大切です。

本記事では、ムカデが家に侵入する理由やその防ぎ方、駆除方法、さらに万が一噛まれた場合の応急処置までを詳しく解説します。

記事のポイント

●ムカデが侵入してくる原因と対策方法を理解できる。

●湿気対策や清掃がムカデ対策に重要であることを理解できる。

●駆除グッズやプロの業者を活用する方法を理解できる。

●継続的な対策が快適な住環境に必要であることを理解できる。

ムカデの侵入リスクとは?

ムカデが侵入する理由

ムカデが家の中に入ってくる主な理由は、餌となる害虫を求めているからです。

ムカデはゴキブリやクモといった小さな虫を捕食する肉食の昆虫です。そのため、これらの虫が家にいると、ムカデが侵入してくるリスクが高まります。

また、湿気が多い環境を好むムカデは、浴室やキッチン、床下など湿気が溜まりやすい場所に集まりやすいです。

特に梅雨時期や雨が多い季節には、活発に活動し、家の中に侵入してくる可能性が高まります。

ムカデの天敵

ムカデには、自然界で天敵とされる動物が存在します。

ムカデを捕食する主な天敵には、鳥類、爬虫類、両生類、そして一部の哺乳類が挙げられます。例えば、カラスやハヤブサといった鳥類は、地面や木の間に潜むムカデを見つけ出して捕食します。

また、トカゲやヘビなどの爬虫類もムカデを捕らえ、その毒にも耐性を持つ種がいます。さらに、カエルなどの両生類もムカデを餌として捕らえることがあります。

哺乳類では、イタチやハリネズミがムカデを捕食することが知られています。特にハリネズミは、ムカデの毒に対して耐性を持ち、安全に捕食できるため、天敵として重要です。

これらの天敵が自然界でムカデの個体数をコントロールし、エコシステムのバランスを保っています。

ムカデがもたらすリスク

ムカデに噛まれると、痛みや腫れ、痒みを引き起こすだけでなく、場合によってはアナフィラキシーショックのような重篤なアレルギー反応を引き起こす可能性もあります。

このような事態を防ぐためには、ムカデの侵入を未然に防ぐ対策を講じることが重要です。

ムカデの生態を知ろう

ムカデは「百足」と書くように、たくさんの足を持つ虫です。

その見た目や動きから苦手意識を持つ人も多いですが、まずは彼らの生態を知ることが、効果的な対策を立てる第一歩です。

ここでは、ムカデの特徴や侵入してくる理由について詳しく解説します。

ムカデの特徴:好む環境と活動時期

ムカデが暮らしやすい環境を知ることで、彼らを家に近づけない工夫ができます。

ムカデは湿気が多く暗い場所を好む虫です。日中は草むらや落ち葉の下、石垣の隙間、植木鉢の裏などに潜んでいます。

これらの場所は直射日光を避けられ、適度に湿っているため、ムカデにとって快適な隠れ家となるのです。

活動時期としては、気温が15℃を超える春から秋にかけてが主なシーズンです。特に、湿気が多い梅雨時期(6月ごろ)は、ムカデがもっとも活発になります。

一方、冬場は寒さを嫌って冬眠に入ります。そのため、秋から冬のうちにしっかりと対策をしておくことが重要です。

ムカデが侵入してくる理由

ムカデが家の中に入ってくる最大の理由は「餌を求めている」ことです。

ムカデは肉食性の昆虫で、ゴキブリやクモ、コオロギ、ミミズなどを捕食します。特にゴキブリはムカデの大好物とされており、家の中でゴキブリが多い場合、ムカデの侵入リスクが高まります。

また、ムカデは湿気の多い場所を好むため、浴室やキッチン、床下などが侵入ポイントになりやすいです。

これらの場所は湿気が溜まりやすく、エサとなる害虫も発生しやすいため、ムカデにとって絶好の環境となります。

考察:ムカデの侵入を防ぐには

ムカデが侵入する理由を知ると、対策が見えてきます。湿気を減らし、餌となる害虫を駆除することが重要です。

例えば、湿気を抑えるために通気性を良くしたり、落ち葉や不要な植木鉢を片付けたりするだけでも、ムカデが近づきにくい環境を作ることができます。

また、ゴキブリをはじめとする害虫対策も効果的です。家の中を清潔に保つだけでなく、防虫剤や忌避剤を使うのもおすすめです。

これらの基本的な工夫が、ムカデの侵入を大きく防いでくれるでしょう。

ムカデの生態を知り、予防策をしっかり行うことで、安全で快適な住環境を守りましょう!

ムカデを侵入させないための予防法

ムカデの侵入を防ぐには、日常生活の中でいくつかの予防策を講じることが重要です。

ムカデは、家の中にエサや快適な環境を見つけると簡単に侵入してしまいます。ここでは、ムカデの侵入を防ぐための具体的な方法をご紹介します。

ムカデ侵入防止の第一歩:隙間を塞ぐ

ムカデは体が平べったく、小さな隙間からでも簡単に家の中に入ってきます。窓やドア、通気口などの隙間をしっかりと塞ぐことが侵入防止の第一歩です。

窓やドアの隙間を防ぐ方法

窓やドアの隙間に防虫テープを貼ることで、ムカデの侵入を防げます。

防虫テープはホームセンターやネットショップで手軽に購入できるため、すぐに始められる対策です。特に古い家では、サッシや玄関ドアの下にわずかな隙間があることが多いので注意して点検しましょう。

排水溝や通気口のフィルター設置

排水溝や通気口もムカデの侵入口になりがちです。

これらの場所には、防虫フィルターを設置するのがおすすめです。防虫フィルターは空気の流れを妨げることなく虫の侵入を防ぐ効果があります。また、排水溝のフタをしっかり閉めることも効果的です。

ムカデが嫌う環境を作る具体的な方法

ムカデは湿気の多い環境を好むため、家の中や周辺を清潔かつ乾燥した状態に保つことが予防につながります。

湿気対策

湿気がたまりやすい床下や水回りの除湿が非常に重要です。

除湿剤を設置したり、換気扇を活用することで湿気を減らしましょう。特に、浴室やキッチンの換気をしっかり行うことで、湿気を減らせます。

庭の掃除も忘れてはいけません。落ち葉や雑草、古い植木鉢などはムカデの隠れ場所になるため、こまめに整理して清潔に保つよう心掛けてください。

ゴキブリ駆除で間接的に防ぐ

ムカデの大好物はゴキブリです。そのため、ゴキブリを駆除することで、ムカデの侵入リスクを大幅に減らすことができます。

ゴキブリ駆除には、粘着トラップや忌避スプレーの使用がおすすめです。さらに、ゴミや食べ物の残りを放置せず、家の中を清潔に保つことでゴキブリの発生を抑えられます。

考察:予防は日常的な工夫から

ムカデの侵入を防ぐための予防策は、どれも日常生活の中で簡単に取り組めるものばかりです。

隙間を塞ぎ、湿気を減らし、害虫を駆除することで、ムカデが住みにくい環境を作ることができます。これらの対策を組み合わせて実行することで、安全で快適な住まいを守りましょう。

ムカデに咬まれたときの応急処置

ムカデに咬まれると、激しい痛みや腫れが生じることがあります。

特に毒を持つ種類のムカデに咬まれた場合、適切な対処をしないと症状が悪化することも。ここでは、咬まれた際の具体的な応急処置方法を解説します。

咬まれた直後の対応が重要ですので、ぜひ参考にしてください。

ムカデに咬まれたらどうする?応急処置ガイド

ムカデに咬まれた際の対処法として、まず毒を取り除き、炎症を抑えることが基本です。

1. 流水で毒を洗い流す

ムカデに咬まれたら、まず患部を流水でよく洗い流しましょう。

毒が皮膚に残っている可能性があるため、流水で流すことで毒を取り除けます。このとき、患部を強くこすらないようにしてください。

皮膚に刺激を与えると炎症がひどくなる恐れがあります。

また、毒は熱に弱い性質があるため、40℃以上の温かいお湯を使うとさらに効果的です。ただし、熱すぎるお湯は火傷の原因になるため注意が必要です。

温かいお湯で20分程度患部を洗い流すと良いでしょう。

2. 抗ヒスタミン剤の使用で炎症を抑える

毒を洗い流した後は、抗ヒスタミン成分を含む軟膏を塗ることで炎症やかゆみを軽減できます。

抗ヒスタミン剤は薬局で簡単に購入できるため、事前に準備しておくと安心です。

腫れがひどい場合や痛みが強い場合は、患部を冷やすことも効果的です。氷をタオルに包んで患部に当て、炎症を抑えましょう。

アナフィラキシーショックの危険性について

ムカデに咬まれた際、まれにアナフィラキシーショックを引き起こす場合があります。この症状は、急性のアレルギー反応であり、放置すると命に関わることもあります。

アナフィラキシーショックの主な症状

- 息苦しさや胸の圧迫感

- めまいや意識の混濁

- 全身のじんましんやかゆみ

- 血圧の急激な低下

これらの症状が現れた場合は、すぐに救急車を呼び、医療機関で適切な治療を受けることが必要です。

早急に病院を受診すべきケース

以下のような症状が見られた場合は、迷わず病院を受診してください。

- 腫れが広範囲に広がり、痛みが増している

- 何時間経っても症状が改善しない

- 頭痛や吐き気などの全身症状がある

- 過去にムカデに咬まれたことがある(再発でアレルギー反応が強まる可能性あり)

特に、小さな子どもや高齢者は症状が重くなる場合が多いため、早めに医師の診察を受けることをおすすめします。

考察:適切な応急処置が健康被害を防ぐ

ムカデに咬まれることは非常に痛みを伴う体験ですが、正しい応急処置を行うことで、症状を軽減し、重篤化を防ぐことができます。

また、日頃から応急処置に必要なアイテムを準備しておくと安心です。

万が一のために、抗ヒスタミン剤や消毒薬を備えておくと良いでしょう。ムカデ対策を万全にして、快適な生活を送りましょう!

ムカデの駆除方法

ムカデは一度家に侵入すると、予想外の場所に潜むことがあります。

見かけた場合には、素早く駆除することが大切です。ここでは、自宅でできる簡単な駆除法から、市販されている駆除グッズ、さらにはプロに依頼する場合のポイントまで解説します。

簡単にできるムカデ駆除法

ムカデを見つけたら、まずは冷静に対応しましょう。ムカデは動きが速い場合があるため、近づきすぎず適切な方法で対処することが重要です。

1. 殺虫スプレーや熱湯を使った駆除

最も手軽で即効性のある方法は、殺虫スプレーの使用です。

市販の殺虫スプレーはムカデにも効果があるものが多く、直接噴射することで素早く駆除できます。ただし、ムカデ専用のスプレーを用意しておくとさらに安心です。

熱湯をかける方法も有効です。ムカデは熱に弱いため、50℃以上のお湯をかけると即死します。ただし、熱湯を扱う際は火傷に注意し、長いトングや容器を使って安全に作業を行ってください。

2. 忌避剤や毒餌剤の活用

ムカデを直接退治するのではなく、寄せ付けないようにする方法もあります。忌避剤はムカデが嫌う成分を含んでおり、部屋の隅や侵入経路に置くだけで効果を発揮します。

毒餌剤はムカデが食べると駆除できる仕組みで、家の周囲や庭に設置するのがおすすめです。ただし、毒餌剤はペットや小さな子どもが触らないよう注意してください。

ムカデ専用駆除グッズのおすすめ

市販されている駆除グッズは手軽に使用でき、効果的なものが多いです。ここではおすすめの商品とその使い方を紹介します。

1. 殺虫スプレー

ムカデ専用の殺虫スプレーは、市販品の中でも即効性が高いです。効果範囲が広いものや、室内でも使用できる無臭タイプの商品を選ぶと便利です。

2. 忌避剤

ムカデを寄せ付けない忌避剤は、スプレータイプや置き型タイプなどさまざまな種類があります。ムカデが出現しやすい場所(玄関、窓のサッシ、排水口)に設置するだけで効果を発揮します。

3. 毒餌剤や罠

毒餌剤はムカデを誘引して駆除するアイテムです。

雨に強いタイプの商品もあるため、庭やベランダでの使用に適しています。また、ムカデ専用の罠は侵入経路に仕掛けることで、室内に入る前に捕獲することができます。

プロに依頼する場合の目安

自宅での駆除が難しい場合や、大量発生してしまった場合は、プロに依頼するのが安全です。専門業者はムカデ駆除のノウハウを持っており、徹底的に対策を施してくれます。

1. 料金相場

ムカデ駆除の料金は、依頼する業者や作業範囲によって異なりますが、一般的には1万~5万円程度が目安です。駆除後の再発防止策も含まれる場合が多いので、事前に見積もりを確認しておくと安心です。

2. 依頼の流れ

業者に依頼する際は、まず電話やメールで相談します。その後、現地調査が行われ、具体的な駆除方法や費用が提示されます。契約後、作業が行われ、必要に応じてアフターケアが提供される場合もあります。

福岡県内・佐賀県東部・山口県西部の

「ムカデ駆除」ならお電話1本で駆け付けます!

0120-640-551

考察:早めの対応がポイント

ムカデの駆除は、見つけたその場で対処することが大切です。

また、駆除だけでなく、侵入を防ぐための対策を同時に行うことで、再発を防ぐことができます。市販の駆除グッズやプロの手を借りながら、安全で快適な住まいを守りましょう。

季節ごとのムカデ対策ポイント

ムカデの活動は季節によって変化します。特に暖かく湿気の多い時期に活発になるため、季節に応じた適切な対策が大切です。

ここでは、春から秋にかけてのムカデ対策ポイントを解説します。それぞれの季節ごとに必要な対策を知り、効果的にムカデを寄せ付けない環境を作りましょう。

春から始めるムカデ対策

春はムカデが冬眠から目覚め、活動を開始する季節です。この時期は、繁殖のために産卵するムカデも多くなるため、早めの予防策が鍵となります。

1. 家の周囲を清潔に保つ

春のムカデ対策では、まず家の周りを清掃しましょう。庭やベランダに落ち葉や枯れ枝が溜まっていると、ムカデの隠れ家となります。

また、長期間放置した植木鉢やプランターの裏にも注意が必要です。これらを整理して、ムカデが住みつける場所を無くしてください。

2. 隙間を塞ぐ

冬眠から目覚めたムカデが侵入しやすい季節でもあります。

窓のサッシやドアの隙間、排水溝など侵入経路になりそうな箇所を防虫テープやフィルターで塞いでおきましょう。この段階で侵入を防げば、夏にムカデを見るリスクが減少します。

梅雨時期に特に気を付けたいこと

梅雨の湿気はムカデが最も好む環境です。この時期には活動がピークを迎え、家の中に侵入する可能性が高まります。

1. 湿気対策を徹底する

湿気を嫌う環境を作ることが梅雨時期の重要なポイントです。

特に床下や浴室、キッチンなど湿気が溜まりやすい場所には除湿剤を置き、換気扇を回して通気性を良くしてください。排水溝やシンク下の湿気対策も忘れないようにしましょう。

2. 害虫駆除を行う

梅雨時期はゴキブリやクモなど、ムカデのエサとなる害虫も増えやすいです。

害虫駆除をしっかり行うことで、ムカデが家に近づく理由を取り除けます。殺虫スプレーや忌避剤を活用し、清潔な環境を保ちましょう。

考察:季節ごとの対策が予防のカギ

ムカデの活動は春から秋にかけて活発になりますが、それぞれの季節に適した対策を講じることで、家への侵入を大きく減らすことが可能です。

特に春の早い段階で対策を始めることが、夏や秋の被害を防ぐための効果的な方法となります。湿気対策や害虫駆除、隙間の封鎖などを通じて、ムカデが寄り付かない快適な住環境を作りましょう!

ムカデが好む場所と対策リスト

ムカデは家の中に侵入するだけでなく、周囲に隠れ家を作ることもあります。

ムカデが住み着きやすい場所を把握し、適切に対策を取ることで侵入を防ぐことが可能です。ここでは、ムカデが好む場所とその対策について詳しく解説します。

ムカデが住み着きやすい場所をチェック

ムカデが家の周囲で見つかりやすい場所は、湿気が多く暗い場所です。具体的には以下のような場所に注意が必要です。

1. 落ち葉や枯れ枝が溜まった場所

庭や玄関周りに落ち葉や枯れ枝が放置されていると、ムカデが隠れ家として利用することがあります。これらは直射日光を遮り、湿度が高いため、ムカデにとって非常に快適な環境です。

対策:

- 定期的に庭や玄関周りを掃除して、落ち葉や枯れ枝を取り除きましょう。

- 落ち葉や枯れ枝をまとめる場合は、しっかりと密閉できる袋に入れると効果的です。

2. 植木鉢やプランターの裏

長期間放置された植木鉢やプランターの裏側も、ムカデが潜む場所としてよく見られます。これらの場所は湿気が溜まりやすく、ムカデにとって理想的な環境です。

対策:

- 定期的に植木鉢やプランターを動かして、裏側にムカデが潜んでいないか確認しましょう。

- 使っていない植木鉢やプランターは処分するか、湿気の溜まらない場所に保管してください。

3. 排水溝や排水管周辺

家の外にある排水溝や排水管もムカデの住処になりやすいです。湿気が常にあり、暗い環境はムカデを引き寄せます。

対策:

- 排水溝は定期的に掃除して、ゴミや汚れを取り除くようにしましょう。

- 防虫用のフィルターを排水管の出口に取り付けることで、ムカデの侵入を防ぐことができます。

考察:環境整備がムカデ対策の基本

ムカデが住み着きやすい場所は、どれも「湿気」と「暗さ」が共通点です。

これらの条件を減らすことで、ムカデが寄り付く可能性を大幅に下げることができます。掃除や整理整頓を習慣化することで、ムカデだけでなく、他の害虫の発生も防ぐことが可能です。

清潔でムカデのいない快適な環境を保つために、これらの対策を実践してみてください。

ムカデ対策に関するよくある質問

ムカデが家に出ると驚くことが多いですよね。「どうしてムカデが家の中に入ってくるの?」「安全に駆除するにはどうしたらいい?」など、ムカデに関する疑問は尽きません。ここでは、特によくある3つの質問に答えていきます。

Q.ムカデはどこから入ってくるの?

ムカデが家に侵入する理由は、小さな隙間から侵入できる体の構造と、家の中に湿気やエサがあるからです。

主な侵入経路

- 窓やドアの隙間:ムカデは体が平たく柔軟なので、サッシやドアのわずかな隙間から簡単に入ってきます。

- 排水溝や通気口:湿気が多く暗い排水溝や通気口もムカデの侵入口として多いです。

- 壁のひび割れ:外壁や床材の小さなひび割れから侵入することもあります。

対策方法

- 窓やドアの隙間には防虫テープを貼る。

- 排水溝には防虫フィルターを設置する。

- 壁のひび割れをパテやシーリング材で補修する。

Q.家にムカデが出る原因は?

ムカデが家に出る原因は、家の中や周囲の環境が彼らにとって快適である場合が多いです。

主な原因

- 湿気:ムカデは湿気の多い場所を好みます。浴室やキッチン、床下などが対象になりやすいです。

- エサの存在:ムカデのエサとなるゴキブリやクモがいると、それを求めて家の中に侵入します。

- 周囲の環境:庭にある落ち葉や植木鉢、排水管の汚れなどがムカデの住処となります。

解決策

- 湿気を減らすため、除湿剤や換気を活用する。

- 家を清潔に保ち、エサとなる害虫を駆除する。

- 庭やベランダをこまめに掃除して、ムカデの隠れ場所をなくす。

Q.子どもやペットがいる家庭でも安全な駆除方法は?

殺虫剤や毒餌剤は効果的ですが、小さな子どもやペットがいる家庭では注意が必要です。

安全な駆除方法

- 冷凍スプレーを使用する:殺虫成分が含まれていない冷凍スプレーは、ムカデを凍らせて駆除するため、子どもやペットがいる環境でも安心です。

- トングや捕虫網を使う:ムカデを直接触れずに捕獲して屋外に逃がす方法も安全です。

- 自然素材の忌避剤を活用:ヒノキやハーブ(ローズマリー、ハッカ)の香りを利用した忌避剤は、ムカデを寄せ付けず安全です。

考察:疑問を解決しながら万全の対策を

ムカデの侵入や発生を防ぐには、まず侵入経路を塞ぎ、湿気を減らし、エサとなる害虫を駆除することが重要です。

また、子どもやペットがいる家庭では、安全性を考慮した対策を優先しましょう。これらのポイントを押さえて、安心して暮らせる住環境を整えましょう!

ムカデ対策に効果的なグッズTOP5

ムカデ対策を効果的に行うためには、市販の駆除グッズを上手に活用することが大切です。

ここでは、特におすすめの忌避剤、毒餌剤、殺虫スプレー、除湿アイテムなどをご紹介します。それぞれの商品の特徴や使い方を詳しく解説するので、ぜひ参考にしてください。

1. 忌避剤:ムカデを寄せ付けない

商品例:「ムカデストップ ハーブタイプ」

ムカデが嫌がるハーブの香りを利用した忌避剤です。天然成分を配合しており、室内の安全な場所に設置するだけで効果を発揮します。

使い方:

- ムカデが侵入しやすい窓のサッシや玄関の隙間に設置します。

- 1か月に1回程度交換することで、効果を持続させることができます。

ポイント: 小さなお子様やペットがいる家庭でも安心して使用できるアイテムです。

2. 毒餌剤:ムカデを根本的に駆除

商品例:「ムカデバスター」

毒餌剤タイプの駆除剤で、ムカデを誘引して退治します。庭やベランダなど屋外での使用に適しています。

使い方:

- ムカデが出現する可能性が高い場所(植木鉢の下や庭の隅など)に設置します。

- 雨に強いタイプなので、天候を気にせず使えるのも魅力です。

ポイント: ムカデを見かけることが少なくなったら、予防用として引き続き設置をおすすめします。

3. 殺虫スプレー:即効性を求めるなら

商品例:「ムカデジェットスプレー」

ムカデ専用の殺虫スプレーで、即効性が高いのが特徴です。見かけたその場で退治できるので、急な発生時にも対応できます。

使い方:

- ムカデに直接スプレーを吹きかけます。

- 部屋の隅やムカデが侵入しそうな場所に予防的に噴霧することも効果的です。

ポイント: 無臭タイプや低刺激タイプを選べば、室内でも快適に使えます。

4. 除湿アイテム:ムカデが好む湿気を撃退

商品例:「湿気取りパック」

ムカデの好む湿気を抑えるために、除湿アイテムは欠かせません。この商品はコンパクトサイズで、押入れや床下などにも手軽に設置できます。

使い方:

- 湿気の溜まりやすい浴室やキッチン、押し入れなどに設置します。

- 交換目安は約2〜3か月ですが、湿度の高い場所では早めに交換してください。

ポイント: ムカデだけでなく、カビやダニ対策にも効果的です。

5. 捕獲罠:室内侵入を防ぐ

商品例:「ムカデトラップ」

侵入したムカデを捕獲する粘着タイプの罠です。ムカデの侵入経路を塞げない場合の対策として役立ちます。

使い方:

- ムカデが出現する場所や通り道に設置します。

- 使い捨てタイプなので、ムカデが捕獲されたらそのまま処分できます。

ポイント: 手を汚さずに処理できるので、害虫を直接触りたくない人にも最適です。

考察:状況に応じてグッズを使い分ける

ムカデ対策グッズには、それぞれ得意なシチュエーションがあります。日常的な予防には忌避剤や除湿アイテムを、ムカデを見かけたときには殺虫スプレーや毒餌剤を活用すると良いでしょう。自分の家の状況に合ったグッズを選び、ムカデのいない快適な環境を保ちましょう!

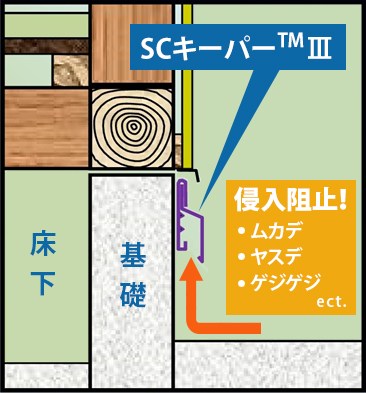

ムカデを絶対家に入れたくないなら『ムカデSCキーパー』が確実

ムカデ返し「ムカデSCキーパー」は、物理的にムカデの侵入経路をシャットアウトする商品です。

ムカデが這い上がれない状況が画像・動画で一目瞭然です!!

ムカデSCキーパーの特徴

- ムカデはもちろんゲジゲジ・ヤスデ・ダンゴムシも完全シャットアウト!

- ムカデSCキーパーを設置した時点で、ムカデの侵入率ほぼ0%に!

- 1年に1回の薬剤充填で、近づいたムカデを殺す効果もプラス!

- 薬剤充填さえしておけば効果は半永久的!

- 雨が降っても薬剤の効果が落ちない&充填し直しの手間がない!

- 見た目シンプルなので「ムカデ対策してます」感がほとんどない!

上記のように、ムカデ返しの中でもムカデSCキーパーはかなり優れた商品なのでオススメです。

弊社でも取り扱っていますので、お問い合わせ下さい。

まとめ

ムカデが家の中に入ってくると、見た目の気持ち悪さや咬まれる危険性から、多くの人が不安を感じるものです。しかし、適切な対策を取ることで、ムカデの侵入や発生を防ぐことは十分可能です。

ムカデの対策は侵入防止が最も重要

ムカデ対策の基本は「家の中に入れない環境を作る」ことです。ムカデが侵入する主な経路は、窓やドアの隙間、排水溝、通気口などです。

これらの隙間を防虫テープやフィルターで塞ぐだけでも、侵入のリスクは大幅に減少します。

また、ムカデが好む湿気の多い環境を排除することも非常に重要です。浴室やキッチン、床下など湿気が溜まりやすい場所を定期的に換気し、除湿剤を使用して乾燥した環境を維持しましょう。

定期的な清掃と湿気対策で安全な家づくりを

ムカデが隠れやすい庭やベランダを清掃することも効果的な対策の一つです。

特に、落ち葉や植木鉢の裏など、ムカデの隠れ家となる場所を徹底的に片付けることで、家の周辺にムカデが住みつく可能性を減らせます。

さらに、害虫であるゴキブリやクモを駆除することで、ムカデがエサを求めて侵入する理由を取り除けます。

家全体を清潔に保ち、湿気対策を行うことで、ムカデだけでなく他の害虫対策にもつながります。

必要に応じてプロに相談することも選択肢に

自分で対策してもムカデの発生が収まらない場合や、大量に発生してしまった場合は、プロの業者に相談するのも一つの方法です。

専門家は効果的な駆除方法や侵入防止策を提案してくれるため、短期間で問題を解決できます。

ムカデ駆除業者に依頼する際は、事前に見積もりを確認し、サービス内容を把握しておくと安心です。費用はかかりますが、安全で効果的な方法を確実に実施できます。

考察:継続的な対策が快適な住環境を作る

ムカデ対策は一度行うだけではなく、継続的に対策を行うことが大切です。定期的な清掃と湿気対策、侵入経路のチェックを習慣化することで、ムカデの発生を未然に防ぐことができます。

また、家族構成や生活スタイルに応じて最適な対策を取り入れ、必要に応じて専門家の力を借りることで、より快適で安全な住環境を実現しましょう。

しっかりとした対策でムカデのいない安心できる暮らしを手に入れてください。

あい営繕のお客様の口コミ一例

口コミ

知り合いの方から、あい営繕さんのことを知り電話をしたところ、受付の女性が、こちらの状況を大変丁寧に聞いて下さって、ひとまず安心な気持ちになりました。 調査の方も、正確な間取り図を描き家の外回りと内と隅々まで調べてくれアライグマとイタチの侵入口を見つけてくれました。

口コミ

イタチ駆除でお世話になりました。古い家で対応に手間がかかり面倒だったと思いますが、汗だくになり施工していただき感謝しています。イタチには長年悩まされていましたが、相談した建設会社さんから専門家に相談した方が良いと言われ色々調べてあい営繕さんを知りました。見積りをお願いするのもかなり不安がありましたが、すぐに社長さんから連絡があり、見積りや検討時間とこちらの都合に合わせて対応していただき、予想より高額にはなりましたが加盟団体や資格、保証内容からお願いすることにしました。終わって保証書もいただき、何かあれば安心してまたお願いできると思っています。施工後たまにコトコトと音がしていますが、侵入される事はなく快適に過ごせて、もっと早くにお願いすれば良かったと思っています。

口コミ

アライグマの侵入口封鎖と、天井裏の殺虫、除菌、消臭を対応いただきました。 夜中に人の足音のような音がしたため始めは泥棒かとおびえてしまいました。外から見たところ、アライグマが屋根の上にいるところをちょうど動画に撮れたため役所に相談。何らかの対策をすることに決め、あい営繕さんにたどり着きました。

口コミ

八幡西区でアライグマ駆除と侵入防止工事をお願いしました。 天井で人がいるような物音が聞こえるようになり、不安に思っていたところ、帰省中の息子があい営繕さんを見つけてくれました。 電話での対応は、社長さんがよく話を聞いて下さり、すぐに調査の方が来て下さいました。細かいところまで丁寧に見て頂き、アライグマがいることがわかりました。

口コミ

小倉南区でアライグマ、イタチの侵入防止工事をお願いしました。家にいると壁伝いに動物の鳴き声が聞こえたり、外の戸袋が荒らされていてそこから天井裏に入ったような痕跡があり不安な日々が続いていたので、まずは見積りをお願いしたのですが、とても丁寧に時間をかけて侵入口の確認、説明をしていただき、見積りしていただきました。

弊社ご提案の作業を実施した場合に限らせていただきます。

5年保証!!

シロアリ駆除依頼はあい営繕へ!

相見積もりも大歓迎です。

駆除技術協会の正会員!

家でムカデを見かけたら!

ムカデ・ヤスデ・ゲジゲジの違いは?写真を見れば一目瞭然!

ムカデ・ヤスデ・ゲジゲジの違いは?写真を見れば一目瞭然!

ムカデとヤスデ、ゲジゲジの違いを知っている方は意外と少ないのではないでしょうか? 「どれも見た目が気持ち悪い害虫!」くらいに思っている方がほとんどだと思います。しかし、実はこの3種は「意外と違う」特徴を持っているんですね。

【ムカデ出現】家の中にムカデがいるのはなぜ?その原因を知ろう。

【ムカデ出現】家の中にムカデがいるのはなぜ?その原因を知ろう。

ここ最近、梅雨の雨でジメジメした日もあれば晴天で猛烈な暑さの日もあり、なかなか天候が読めない日々が続いていますよね。 私たち人間にとってこの暑さは耐えがたいですが、逆にこの暑さを好む生き物がいます。 それが今回ご紹介する【ムカデ】なんです。

ムカデが家の中からいなくなる方法|半永久的な対策で侵入を防ぐ

ムカデが家の中からいなくなる方法|半永久的な対策で侵入を防ぐ

今日は『ムカデを家の中に入れないための最も賢(かしこ)い方法』についてご紹介します。 ムカデに咬まれたことがある方は何が一番怖いかって、皆さんおそらく『ムカデが家の中に入ってきてしまうこと』でしょう。

LINEで無料相談

LINEで無料相談